丂変偑廧戭抧偺曕偗曕偗僒乕僋儖偱偼擔杮嫶傪弌敪丄壗夞偐偵暘偗丄奨摴傪曕偒丄愭擔偝偄偨傑巗尒徖戙梡悈搶墢嬤曈傑偱棃傑偟偨丅搶杒帺摦幵摴偺塝榓僀儞僞乕偺嬤偔偱偡丅帪乆搑拞偺柤強媽愓側偳偵懌傪巭傔側偑傜偺曕偒偱偡丅

傑偨杒偵岦偐偭偰偙偺摴偺塃懁偵偁傞恄幮偼崄庢恄幮偺柤偺偲偙傠偑懡偔丄媡偵嵍懁偼昘愳恄幮偑懡偄傛偆偱偡丅

帪偵偼嶉嬍椢偺僩儔僗僩戞堦崋偲偄偆抾椦偺拞傪曕偄偨傝丒丒丒

棾偺挙崗偑棑娫偵偁傞丅

棾偼悈偲娭學偁傞偨傔丄尒徖抧懷偺帯悈傗奐戱偱嬯楯偟偨愭恖偺

婩傝偑崬傔傜傟偰偄傞偲傕偄偆丅

梩偑僙儞僟儞偺梩偵帡偰偄偰幚偼悢庫偺嬍偵側傞偲偄偆丅

柧帯帪戙壩嵭偱徚柵丄尰嵼偺偼偦偺屻嵞嫽偝傟偨傕偺丅

壊扥帥偲偟偰桳柤偱嫬撪偵偼650姅掱偺儃僞儞偑怉偊傜傟偰偄傞偲尵偆丅

忇極栧偲尵偆偺偼捒偟偄丅幨恀偑埫偔忇偑尒偊側偄偺偑

巆擮丅

揹慄偑幾杺偩偑応強傪扵偟偰偄傞偲奆偵抶傟偰偟傑偆偺偱

庢傝姼偊偢僷僠儕丅

傗偁両丂偍堻偱偡偭偒傝偟傑偟偨丅

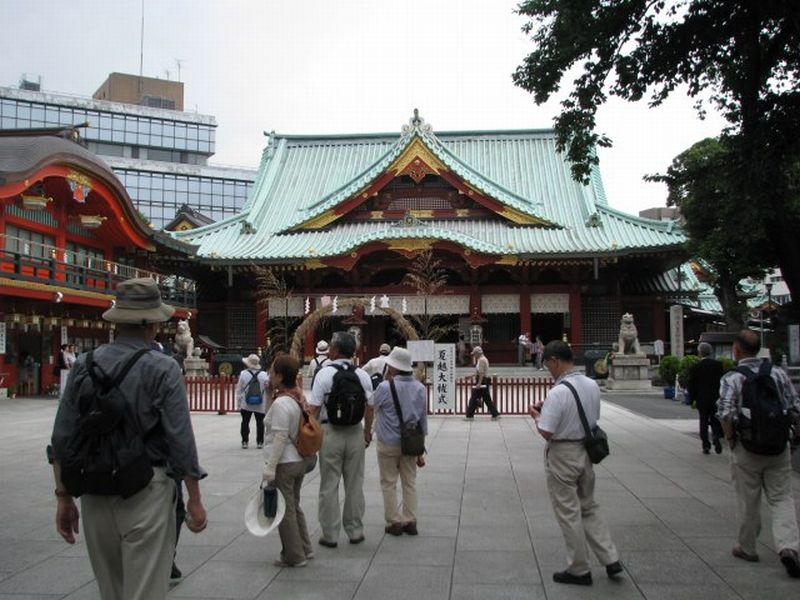

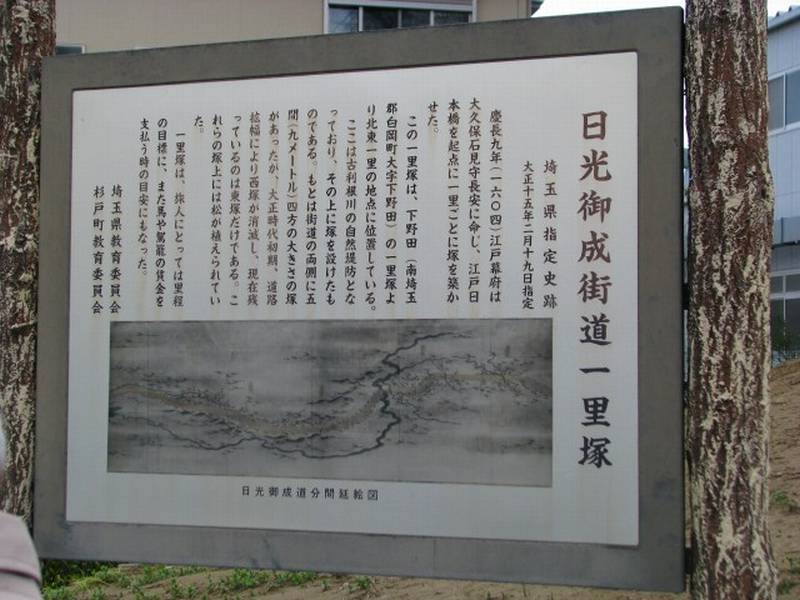

堦棦捤偼峕屗擔杮嫶傪婎揰偲偟丄奺庡梫奨摴増偄偵奣偹堦棦枅偵抸偐傟偰偄偰

摴偺椉懁偵戝偒偝俆娫巐曽掱丄捤忋偵偊偺偒傪怉偊偰偁偭偨偑丄尰嵼偼摴楬奼挘摍偱彫偝偔偝傟偰偟傑偭偨丅扐偟崱巆偭偰偄傞偺偼偝偄偨傑巗撪偱偙偙偩偗偲偄偆丅尰嵼偺摴楬柤偱偼偙偺抧揰偼導摴105崋偵柺偟偰偄傑偡丅

偙偺曈偼偐偭偰栰揷偺偝偓嶳偲屇偽傟峕屗帪戙偵偼枊晎偐傜傕偝偓偺塩憙抧

偲偟偰曐岇偝傟偰偄偨乮掙偑愺偄揷曓傗徖偼偝偓偵偲偭偰嵟揔抧乯偦偆偱丄

徍榓偵擖偭偰傕摿暿婰擮暔側偳偺巜掕傪庴偗徍榓32擭偵偼6000屄偺憙偑偁偭偨偑

40擭崰偐傜寖尭丄59擭偵偼塩憙傕柍偔側傝巜掕傕夝彍偝傟偨偲偄偆丅

廧戭偺憹壛丄岎捠検偺憹壛丄抾椦偺尭彮丄揷曓偺尭彮摍偑尨場偲尒傜傟傞丅

崱偼婰擮岞墍偲側偭偰偄傞丅

梀傫偱偄傑偡丅

丂擔杮嫶傪婲揰偲偟偨庡梫屲奨摴乮搶奀摴丄峛廈奨摴丄拞嶳摴丄墱廈奨摴丄

擔岝奨摴乯偺偆偪丄偦偺庡梫奨摴偺傂偲偮偺乽拞嶳摴乿偼擔杮嫶傪敪偟

杮嫿捛暘乮搶戝擾妛晹慜乯偱嵍偵愜傟傑偡偑丄偦偙傪偦偺傑傑捈恑偟偰

峴偔偺偑巟奨摴偺屼惉奨摴偱偡乮彨孯壠偺愱梡摴楬偱偡懠戝柤偺巊梡傪

嬛巭偟偰偄偨偲偺偙偲乯丅

恄揷柧恄偼壠峃偑娭儢尨偺崌愴慜偵婩婅偟偨偲偄偆強偱丄峕屗枊晎偵傛傝

峕屗偺憤捔庣偲偟偰曐岇偝傟丄埲屻峕屗偑搶嫗偲側偭偰傕峀偔恖乆偺悞宧傪

庴偗偰偒偨偲偄偆丅

栚愒丄栚敀丄栚崟丄栚惵乮悽揷扟嫵妛堾乯丄栚墿乮戜搶嬫塱媣帥乯傪峕屗偺屲怓晄摦偲偄偆丅揤戜廆 戝惞嶳撿扟帥偺枩峴榓彯偑埳惃崙愒栚嶳偱丄晄摦柧墹憸傪庼偐傝丄偦偺屻丄懜憸傪岇帩偟偰彅崙傪傔偖傝丄嬵崬懞偺摦嶁偵埩傪奐偒愒栚晄摦偲崋偟偨丅峏偵嶰戙彨孯壠岝偑丄偙偙偵棫偪婑偭偨嵺丄愒栚晄摦傪栚崟丒栚敀偵弨偠偰栚愒偲柤晅偗傛偲柦偠丄帥抧傪梌偊偨丅偦傟偱尰嵼抧偵堏揮偟乽栚愒晄摦乿偲柤忔偭偨偲偺偙偲丅

乮拞墰慄偺媑徦帥偼偙偺媑徦帥偺栧慜偺擾柉偑怴揷傪奐偄偨偙偲偐傜柤晅偗偨偲偄偆乯丅偙偺偍帥偵敧昐壆偍幍偺斾梼捤偲偄偆偺偑偁傞丅幚嵺偺偍曟偼墌忔帥偲偄偆偍帥偵偁傞傜偟偄偑暥妛垽岲幰側偳偵傛傝棫偰傜傟偨傕偺偲偐丅

崅嶈壆偼摉弶忋曽曽柺偐傜庰丄忀桘偦偟偰暷傑偱傕慏偱峕屗偵塣傫偱偍傝丄偙傟傪乽壓傝暔乿偲尵偄丄抧応偺怘昳偼枴偑楎偭偨偙偲偐傜乽壓傜側偄乿偲傛偽傟擇媺昳埲壓偺埖偄偩偭偨偲偄偆丅

摉帥偼憘摯廆偺妛栤強偱愮柤偐傜偺妛憁偑廋嬈偟偰偄偨偲偺偙偲丅傑偨擇媨懜摽傗墊杮晲梜偺曟偑偁傞丅

媽屆壨掚墍丄惣儢尨堦棦捤乮擔杮嫶偐傜擇棦栚乯丄旘捁嶳乮嶗偺柤強乯側偳

妱垽丅

柧帯偺幚嬈壠偱偁傝擔杮偺嬤戙幮夛偺婎慴傪抸偄偨廰戲塰堦偺揁戭愓丅

愇憿傝偺彂嵵乽惵暎暥屔乿丅偡偖朤偵栘憿偺拑幒乽斢崄敟乿偑偁傞偑丄

僶儞僈儘乕偐傜傕偠偭偨傕偺偲偐丅

杒嬫拞廫忦俁亅俀俈

愇栧偺忋偵極妕傪忔偣偨宍偺嶳栧偼傔偢傜偟偄丅忇極栧偲偄偆偑忇偼柍偄丅

嫬撪偼弮側擔杮幃曟抧丅慜偼拞崙晽丄拞偼擔杮晽丄屻傠傪傒傟偽僀儞僪晽乮僀儞僪偺暓搩傪柾偟偨擺崪摪偑偁傞丅乯偲側傫偲傕晽曄傢傝側偍帥丅

乮杒嬫愒塇惣2-14-20乯

JR愒塇墂偺撿惣丄搆曕俁暘丅彫崅偄媢椝偺忋偵偁傝丄愴崙帪戙偵偼懢揷摴燇偑抸忛偟偨堫晅忛偑偁偭偨偲偙傠丅嫬撪堦懷偼堫晅忛愓偲偟偰搶嫗搒偺媽愓偵巜掕偝傟偰偄傞丅

堫晅忛偼峕屗忛偲娾捨忛傪拞宲偡傞偨傔偵抸偐傟偨嶳忛偱丄帥偼摴燇偺巰屻丄摴燇偑巘偲嬄偄偩塤峧榓彯偑忛偺堦妏偵憪埩傪寶偰偨偺偵偼偠傑傞丅偦偺屻柧楋尦擭乮1655擭乯丄摴燇偺巕懛偺懢揷帒廆偑嫬撪傪惍旛丄摪塅傪寶棫偟偰惷彑帥偲柤傪夵傔偨丅

乮搶嫗搒杒嬫愒塇惣1-21-17乯

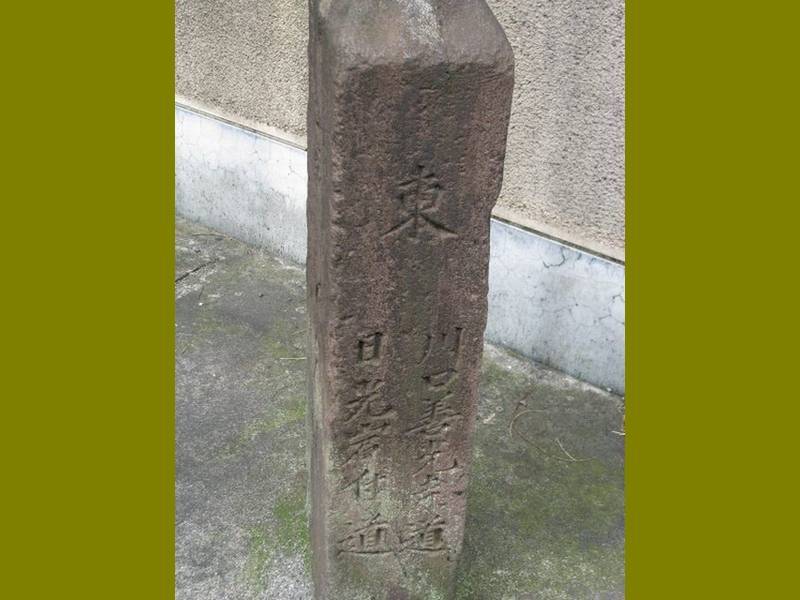

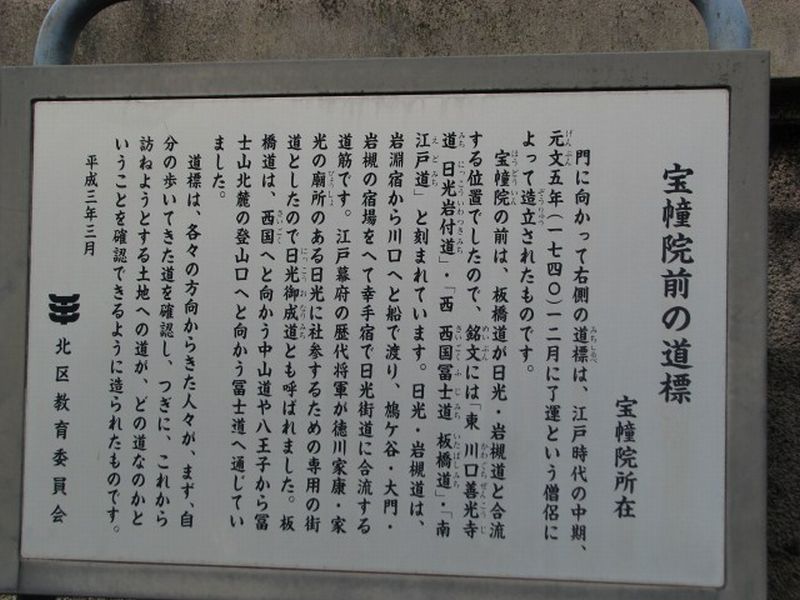

愇拰偺惓柺偵偼乽撿峕屗摴乿丄塃懁柺偵乽搶 愳岥慞岝帥摴 擔岝娾晅摴乿丄嵍懁柺偵乽惣 惣崙晊巑摴斅嫶摴乿偲偁傞丅

乮杒嬫娾暎挰26-10乯

丂偦偟偰曻悈楬偵崌傢偣丄怴偟偄峳愳曻悈楬偲杮棳偱偁偭偨峳愳乮尰嬿揷愳乯偲偺暘婒揰偵愝偗傜傟偨悈栧偑乽娾暎悈栧乿偱偁傞丅戝惓俆擭偐傜俉擭娫偺嵨寧傪偐偗偰寶愝偝傟傑偟偨丅偙傟偵傛傝嬿揷愳偵擖傞悈検偑挷惍壜擻偲側偭偨丅

丂徍榓俁侽擭戙偺夵廋岺帠偱愒偄怓偵揾傝偐偊傜傟偨偙偲偐傜乽愒悈栧乿偲偄偆垽徧偱恊偟傑傟偰偒偨丅偦偺屻丆巤愝偺榁媭壔傗峖悈挷惍擻椡偺傾僢僾壔偺偨傔丆徍榓俆侽擭偐傜怴偟偄悈栧偺寶愝偵拝庤丄徍榓俆俈擭偵怴偟偄惵偄怓偺悈栧偑姰惉偟丆婡擻偺栶妱偑堷偒宲偑傟偨丅 媽娾暎悈栧偼楌巎揑寶憿暔偲偟偰搶嫗搒傛傝慖掕偝傟偰偄傑偡丅

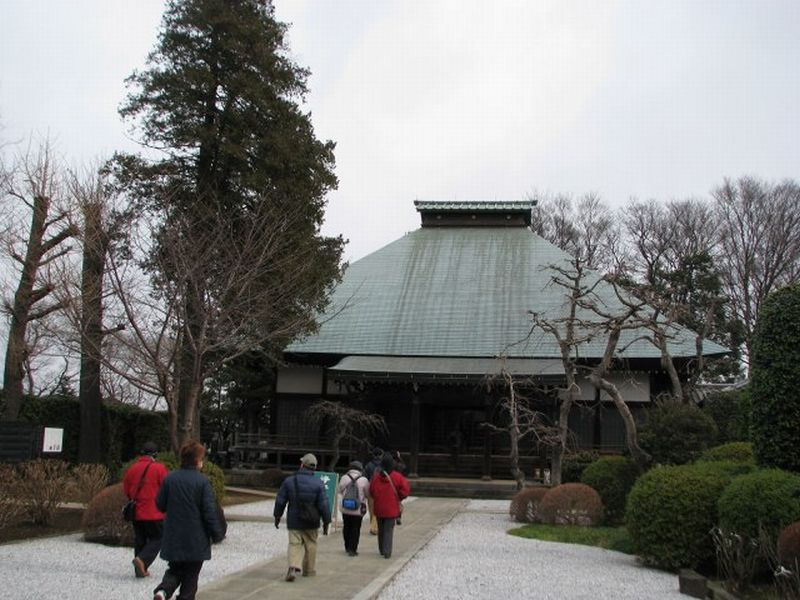

惍旛偝傟丄偒傟偄側岞墍偲側偭偰偄傑偡丅

偙偺怴峳愳戝嫶偺挿偼673m丄1971擭乮徍榓46擭乯姰惉丅尰嵼偼崙摴122崋偲偄偆柤偺摴楬偑捠傞丅

姍憅奨摴偲偄偆屇傃柤偼戝偒偔暘偗偰忋摴丄拞摴丄壓摴偑偁傝乮峏偵巟慄偑偁傞乯丄嶉嬍偵尷傜偢奺抧偵偁傞傛偆偱丄偙偙偺摴偼拞摴偵懏偡傞傛偆偱偡丅姍憅帪戙偐傜屼壠恖偲偄偆晲巑偺拞偱傕忋憌晹偵懏偡傞恖払偑乽偡傢偭両姍憅乿偲姍憅傊嬱偗偮偗偨帪丄捠偭偨摴偺柤巆傝丄偄傗偦傟傛傝傕偭偲屆偔偐傜摴偼偁偭偨偲偄偆偙偲偱偡偹丅棅挬偺嫇暫偵墳偠偰媊宱偑85婻傪廬偊丄1180擭墱廈偐傜嬱偗偮偗偨帪傕偙偙傜曈傝傪捠偭偨偲偄偆丅

搶嫗偵傕偁傝傑偡偹

戝庤挰偲恄揷傪宷偄偱偄傞嫶偱偡偹

幚偼偙偺杮摪偺棤庤偵丄俶俫俲戝壨僪儔儅乽撃昉乿偺側偐偱恖婥偑弌偰桳柤偵側偭偨峕屗忛戝墱嵟屻偺屼擭婑乽戧嶳乿偺曟偑偁傞丅戧嶳偑忔偭偰偒偨夗饽乮偐偛乯傕曐懚偝傟偰偄傞偲偄偆丅壗屘丄愳岥偐偲偄偊偽丄戧嶳偵巇偊偰偄偨帢彈偺惗壠傪棅偭偰棃偨傛偆偲偺偙偲丅

丂

丂

丂

丂 丂丂

丂丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂丂

丂丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂楌戙廧怑偵傛傞岞柋擔帍乽忩崙帥擔娪乿偼嫕曐尦擭乣柧帯巐擭傑偱158擭娫偵傢偨傝婰偝傟偰偄偰丄嶉嬍導偺暥壔嵿偵巜掕偝傟偰偄傞桼丅

丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂栚忈傝側娕斅偵偛墦椂婅偄傑偟偨丅

丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

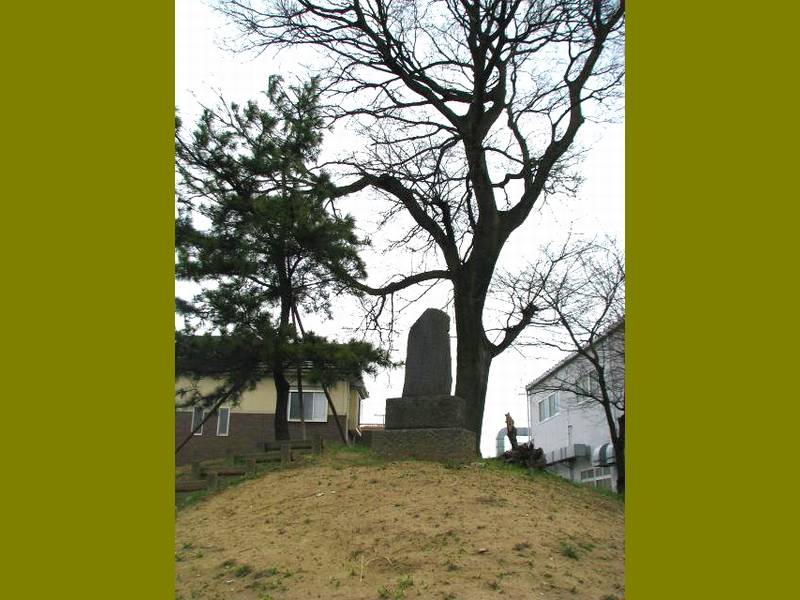

丂乽壓栰揷偺堦棦捤乿

偺幨恀偐傜揹慄傪彍偄偰尒傑偟偨丄偡偭偒傝偡傞偲嫟偵嬻偑峀偑偭偨姶偠偑偟傑偡丅

丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂